‘Columbia Thrills of Music: Boyd Raeburn and His Orchestra’

series2 vol.1; production no. 6952 (1947 米 ハリー・フォスター)より

『セントルイス・ブルース』 St. Louis Blues (2:23)

2008-10-29

Ginnie Powell with Boyd Raeburn Orch. 1947

Posted by

thornhill

/

9:45

0

coments

![]()

Tags: 1940s, C: W.C. Handy, D: Harry Foster, FG: Short Films, M: Boyd Raeburn, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, S: Ginnie Powell, T: St.Louis Blues

2008-10-28

Dorothy Lamour & Alan Ladd 1947

Posted by

thornhill

/

15:18

0

coments

![]()

Tags: 1940s, A: Alan Ladd, A: Dorothy Lamour, B: Hollywood Beauties, D: Tay Garnett, MG: US Pop, N: USA

2008-10-18

Helen Humes with Dizzy Gillespie Orch. 1946

‘Jivin' in Be-Bop’ (1947 米 レナード・アンダーソン,

スペンサー・ウイリアムス)より “Hey Baba Leba” (2:42)

‘Jivin' in Be-Bop’ (1947 米 レナード・アンダーソン,

スペンサー・ウイリアムス)より “Crazy About A Man” (2:29)

Posted by

thornhill

/

23:30

0

coments

![]()

Tags: 1940s, F: Jivin' in Be-Bop, FG: Show/Revue Movies, M: Dizzy Gillespie, MG: Be-bop, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, S: Helen Humes, X: All-African-American Cast, X: Theater

2008-10-13

Hans Albers 1944

「グローセ・フライハイト7番地(2006年アテネフランセ他にて上映)」

Große Freiheit Nr.7 (1944 独 ヘルムート・コイトナー)より

『ラ・パロマ』 La Paloma (3:08)

「グローセ・フライハイト7番地(2006年アテネフランセ他にて上映)」

Große Freiheit Nr.7 (1944 独 ヘルムート・コイトナー)より

“Auf Der Reeperbahn Nachts Um Halb Eins” (2:35)

Posted by

thornhill

/

20:31

0

coments

![]()

Tags: 1940s, A: Hans Albers, C: Sebastián Yradier, D: Helmut Käutner, FG: Musical Films, MG: German Pop, MG: Habanera, N: Germany, X: Das Kabarett, X: Radio Broadcasting

2008-10-09

Veronica Lake 1942

「拳銃貸します<未・TV放映タイトル>」 This Gun for Hire

(1942 米 フランク・タトル)より “Now You See It, Now You Don't” (1:57)

「拳銃貸します<未・TV放映タイトル>」 This Gun for Hire

(1942 米 フランク・タトル)より “I've Got You” (1:05)

Posted by

thornhill

/

0:29

0

coments

![]()

Tags: 1940s, A: Veronica Lake, B: Hollywood Beauties, D: Frank Tuttle, FG: Film-Noir, MG: US Pop, N: USA, S: Martha Mears, W: Graham Greene, X: Saloon

2008-09-23

Ava Gardner with Dick Haymes 1948

Posted by

thornhill

/

22:25

0

coments

![]()

Tags: 1940s, A: Ava Gardner, B: Hollywood Beauties, C: Kurt Weill, D: William A. Seiter, MG: US Pop, N: USA, S: Dick Haymes, S: Eileen Wilson

2008-09-10

李香蘭 Kouran Ri / Xianglan Li 03(1943)

「サヨンの鐘」 Sayon no Kane (1943 松竹=台湾総督府=満洲映画協会,

清水宏 )より 『サヨンの歌』 Sayon no Uta (5:07)

「サヨンの鐘」 Sayon no Kane (1943 松竹=台湾総督府=満洲映画協会,

清水宏 )より 『台湾軍の歌』 Taiwan Gun no Uta (2:01)

Posted by

thornhill

/

9:54

0

coments

![]()

Tags: 1940s, C: 古賀政男 Masao Koga, D: 清水宏 Hiroshi Shimizu, FG: プロパガンダ映画 Propaganda Films, MG: 戦時歌謡 War Time Pop, N: 日本 Japan, S: 李香蘭 Kouran Ri / Xianglan Li

2008-03-08

Claire Trevor 1948

Posted by

thornhill

/

0:01

0

coments

![]()

Tags: 1940s, A: Claire Trevor, D: John Huston, FG: Film-Noir, MG: US Pop, N: USA, X: Hotel

2008-03-07

The Golden Gate Quartet 1948

「ヒット・パレード」 A Song Is Born (1948 米 ハワード・ホークス)より

“Blind Barnabus” (0:50)

「ヒット・パレード」 A Song Is Born (1948 米 ハワード・ホークス)より

“Mockingbird” (1:11)

Posted by

thornhill

/

16:31

0

coments

![]()

Tags: 1940s, D: Howard Hawks, F: A Song Is Born, MG: Gospel Music, N: USA, S: The Golden Gate Quartet

2008-03-02

【番外】藤山一郎・霧島昇 Spinoff: Ichiro Fujiyam and Noboru Kirishima 1942

翼の凱歌[アメーバビジョン]

「翼の凱歌」 (1942 東宝・山本薩夫)より『翼の凱歌』 (2:19)

Posted by

thornhill

/

14:55

0

coments

![]()

Tags: 1940s, C: 服部良一 Ryoichi Hattori, E: 円谷英二 Eiji Tsuburaya, FG: プロパガンダ映画 Propaganda Films, MG: 戦時歌謡 War Time Pop, N: 日本 Japan, SW: 黒澤明 Akira Kurosawa

2008-02-22

岡晴夫 Haruo Oka 1950

Posted by

thornhill

/

0:50

0

coments

![]()

Tags: 1940s, D: 斎藤寅次郎 Torajiro Saito, FG: 歌謡映画 Kayo Movies/Hit Song Movies, MG: 歌謡曲 Kayokyoku/J-Pop, N: 日本 Japan, T: 憧れのハワイ航路 Akogare no Hawaii Kouro

2008-02-21

2008-02-18

2008-01-31

Betty Grable & Douglas Fairbanks Jr. 1948

Posted by

thornhill

/

0:50

0

coments

![]()

Tags: 1940s, B: Hollywood Beauties, D: Ernst Lubitsch, D: Otto Preminger, FG: Operetta Films, N: USA

2008-01-16

The Three Peppers 1943

「西部を駆ける恋」 A Lady Takes a Chance

(1943米ウィリアム・A・サイター)より

“Swinging At The Cotton Club” (1:15)

このバンド、ナット・コール・トリオのお手本になったというのは本当だろうか? 30年代半ばの結成で結構人気もあったというから、時系列的にはあり得る話だ。実は写真の仏クラシック盤を入手しそびれているため、このバンドの全貌がわからない。後年のゴーサム・レーベルのオムニバスしか所持していないのだ。そして、この形態のピアノ・トリオ(pf, eg, ab)の源流はどこから始まっているのかという疑問もわいてきた。アート・テイタム・トリオももう少しあとだしなあ。ご存知の方はご教示下さい。

このバンド、ナット・コール・トリオのお手本になったというのは本当だろうか? 30年代半ばの結成で結構人気もあったというから、時系列的にはあり得る話だ。実は写真の仏クラシック盤を入手しそびれているため、このバンドの全貌がわからない。後年のゴーサム・レーベルのオムニバスしか所持していないのだ。そして、この形態のピアノ・トリオ(pf, eg, ab)の源流はどこから始まっているのかという疑問もわいてきた。アート・テイタム・トリオももう少しあとだしなあ。ご存知の方はご教示下さい。スリー・ペッパーズはオリヴァー"トイ"ウイルソンpf, ボブ・ベルeg, ウォルター・ウイリアムスabというオリジナル・メンバーで40年代いっぱいをすごし、50年前後ゴーサムと契約したあたりでピアノがロイ・ブランカーという人に替わった。以前エントリーしたキャッツ&フィドルに比べると時代の違いもあってかよりジャズ寄りの音楽性を持ったバンドという印象だ。ナット・コール・トリオのようなテクニシャンではないが、トリオのアンサンブルやヴォーカル・ハーモニーをより前面に出していて、バンドとしての一体感が強いグループだ。

1943年RKO製作のこの映画出演時はオリジナル・メンバー。ジョン・ウェインとジーン・アーサーが主演の異色西部劇で、ジーン・アーサーは本作でオスカー・ノミネートされたということだ。

Posted by

thornhill

/

1:48

0

coments

![]()

Tags: 1940s, D: William A. Seiter, FG: Western Movies, MG: Jazz, MG: Jive, MG: US Black Entertainers, N: USA, S: The Three Peppers

2007-09-30

The Tramp Band 1943

「ストーミー・ウェザー」Stormy Weather(1943米アンドリュー・

ストーン)より “Moppin' and Boppin'” (2:57)

From unknown source, probably soundie

“Hit That Jive Jack” (2:35) 大好きなバップ・ヴォーカリスト、ジョー・キャロルの音楽キャリア最初期のバンド(バンドなのだろうか、本当に)、トランプ・バンド。ジョー・キャロルは一般的には1940年代後半のディジー・ガレスピーのビッグ・バンドでの活動で知られている。それ以前のトランプ・バンドは本当に幻のグループで最新のジャズ・ディスコグラフィーを持ち合わせない身には、吹込みがどれぐらいあるのか、そもそも吹き込みがあるのかどうかすら分からない。長い間、映画「ストーミー・ウエザー」でのみ観聴きできる存在だった。最近、下の映像を見つけたのを機に取り上げることにしました。

大好きなバップ・ヴォーカリスト、ジョー・キャロルの音楽キャリア最初期のバンド(バンドなのだろうか、本当に)、トランプ・バンド。ジョー・キャロルは一般的には1940年代後半のディジー・ガレスピーのビッグ・バンドでの活動で知られている。それ以前のトランプ・バンドは本当に幻のグループで最新のジャズ・ディスコグラフィーを持ち合わせない身には、吹込みがどれぐらいあるのか、そもそも吹き込みがあるのかどうかすら分からない。長い間、映画「ストーミー・ウエザー」でのみ観聴きできる存在だった。最近、下の映像を見つけたのを機に取り上げることにしました。

ジョー・キャロル以外のメンバーについては全く知らなかったのだが、下の映像についていたコメントによるとほぼ同時期・同メンバーだとして以下の名前があったので書いておきます。

Joe Carroll: vocal

(Carroll and Pinky Johnson up front )

Nick Aldrich: piano

Johnny Cousin: guitar

Ebenezer Paul: bass

Willie Jones: drums

Alvis Cowans: washboard

浅学非才にしてジョー・キャロル以外のメンバーはどういう人か知りません。ご存知の方はご教示下さい。

“Moppin' and Boppin'”(あるいは“Yeah Man ”)で、最初に歌いだすのはウォッシュボードのアルヴィス・コーワンズ。ギター・ソロに合わせて変な顔をするのがピンキー・ジョンソンという人だと思われます。その直後歌いだし、スキャットを決めるのがジョー・キャロル。途中からタップで乱入するのが、この映画の主人公ビル "ボージャングルス" ロビンソン。シャーリー・テンプルの映画への出演などで知られる伝説的タップ・ダンサーで、ジェリー・ジェフ・ウォーカーが書いた有名な『ミスター・ボージャングルス』は彼のことを歌った歌です。

“Hit That Jive Jack”では全面的にキャロルがフィーチャーされ、後年の特徴あるスモーキー・ヴォイスがはっきり聴き取れます。この曲はジャイヴ系のアーティストがよく取り上げる曲で、キング・コール・トリオのデッカ録音のほか、スリム・ゲイラードが何度も吹き込んでいます。残念なことにこの映像は裏焼きになっていて、左利きの楽器奏者や合わせが逆のジャケットが現前しています。

おそらく、サウンディーズがソースだと思われるこの映像を取り上げるのは反則気味なのです。サウンディーズはパノラムという映像ジュークボックス(スコピトーンと同じ原理と思われる)で観るもので、スコピトーンと同じく銀幕に投影されるフィルムではないので、今までは遠慮してきました。この先、面白いものについては取り上げることに決めましたので、ご了承下さい。看板に偽りありと責めないでね。

Posted by

thornhill

/

16:07

0

coments

![]()

Tags: 1940s, A: Bill "Bojangles" Robinson, F: Stormy Weather, FG: Soundies, MG: Jive, MG: US Black Entertainers, N: USA, S: Joe Carroll, S: The Tramp Band, X: All-African-American Cast

2007-09-23

Fred Astaire 1946

「ブルー・スカイ」Blue Skies(1946米スチュアート・ハイスラー)より

“Puttin' On The Ritz”(4:35) 歌よりもタップと何度見ても不思議な画面ですか。やっぱりそこに目が行っちゃうよね。ステッキが2度手元に戻ってくるのは床に設えた装置を使っているらしい。フィルムの逆回しを使っているのかと思わせる出来映えだ。途中でカットを1回割っているのと、パンして床に置いたステッキをフレームアウトしているのは、そういう訳だったのだ。

歌よりもタップと何度見ても不思議な画面ですか。やっぱりそこに目が行っちゃうよね。ステッキが2度手元に戻ってくるのは床に設えた装置を使っているらしい。フィルムの逆回しを使っているのかと思わせる出来映えだ。途中でカットを1回割っているのと、パンして床に置いたステッキをフレームアウトしているのは、そういう訳だったのだ。

最後の9人のアステアを従えて踊る部分は、2ヴァージョン撮影したものを互い違いに焼きこんで合成したものとのこと。現在ならコンピュータで簡単に出来るのだろうが、最早誰も驚かないだろう。このシーンはカラクリが分かってもなお不思議な気持ちを抱かせるに十分なインパクトがある。

アステアの歌は決して上手くないし音程もよくはないのだが、鼻歌風のリラックスした感じがあって好ましく思ってしまう。結構イイ曲を歌っているのだが、曲の良さを殺していないというか歌手としての過度の主張がないところがイイと言ってもあまり誉めたように聞こえないかな? ちなみにこの曲はアーヴィング・バーリンが作詞作曲を手がけた。と言うよりもこの映画全体の曲(ほとんどの作詞も含む)とストーリーはバーリンの手によるもの。

本作の主役たるビング・クロスビーについては後日改めて取り上げます。

Posted by

thornhill

/

2:08

0

coments

![]()

Tags: 1940s, A: Fred Astaire, C: Irving Berlin, FG: Musical Films, N: USA

2007-09-18

藤原義江・龍田菊江 Yoshie Fujiwara with Kikue Tatsuta 1943

「音楽大進軍」(1943東宝・渡辺邦男)より

『愛国行進曲』(2:51) 一、

一、

見よ東海の空あけて

旭日(きょくじつ)高く輝けば

天地の正気(せいき)溌剌(はつらつ)と

希望は躍る大八洲(おおやしま)

おお晴朗の朝雲に

聳(そび)ゆる富士の姿こそ

金甌(きんおう)無欠揺るぎなき

わが日本の誇りなれ

二、

起(た)て一系の大君(おおきみ)を

光と永久(とわ)に戴(いただき)きて

臣民われら皆共に

御稜威(みいつ)に副(そ)わん大使命

往(ゆ)け八紘(はっこう)を宇(いえ)となし

四海の人を導きて

正しき平和うち建てん

理想は花と咲き薫る

三、

いま幾度かわが上に

試練の嵐哮(たけ)るとも

断固と守れその正義

進まん道は一つのみ

ああ悠遠の神代(かみよ)より

轟(とどろく)く歩調うけつぎて

大行進の行く彼方

皇国つねに栄えあれ

(昭和十三年発表)

作詞:森川 幸雄

作曲:瀬戸口 藤吉

著作権:無信託(詞)、消滅(曲)

……作詞作曲共に公募された結果、総数5,700余詞、9,500余曲の中から、詞は鳥取県の23才の青年が、曲は「軍艦行進曲」の瀬戸口藤吉が一等当選した。当時70才の瀬戸口は病床にあり、「最後のご奉公」と作曲したという。レコードは6社から発売され、当時としては空前の100万枚を売り切った。

歌詞の補作に当たった佐々木信綱と北原白秋の意見が衝突し、以後死別するまで一切口をきかなかったというエピソードもある。

以上「天翔艦隊」より転載させていただきました。

トップ頁:

http://www.d1.dion.ne.jp/~j_kihira/tensyofleet.htm

該当頁:

http://www.d1.dion.ne.jp/~j_kihira/band/midi/aikokuko.html

ところで、コンサート会場が東洋劇場となっていますが、これはどこなのでしょうか? 浅草の現浅草演芸ホールでないことだけは間違いないと思いますが。ご存知の方はご教示下さい。

Posted by

thornhill

/

2:38

1 coments

![]()

Tags: 1940s, D: 渡辺邦男 Kunio Watanabe, FG: プロパガンダ映画 Propaganda Films, MG: 戦時歌謡 War Time Pop, N: 日本 Japan, S: 藤原義江 Yoshie Fujiwara

2007-08-30

Virginia Mayo 1948

「ヒット・パレード」A Song Is Born (1948米ハワード・ホークス)より

「ヒット・パレード」A Song Is Born (1948米ハワード・ホークス)より“Daddy-O” (3:08)

「教授と美女」(1941)のリメイク。ハワード・ホークスの映画はどれを観ても面白いのだけれど、残念ながら本作は最も印象の薄い作品だ。その原因の大部分は主役の2人、ダニー・ケイとヴァージニア・メイヨの健康的というか健全なイメージのせいかもしれない。クーパー&スタンウィックのコンビに比べてエロスが足りないと思う。

主役2人の弱さを補うためなのか、ゲスト・ミュージシャンは豪華だ。このクリップには出てこないが、ルイ・アームストロング、ライオネル・ハンプトン、ベニー・グッドマンらのジャズ・ジャイアンツからバック&バブルス、ゴールデン・ゲイト・カルテットなどの興味深い顔ぶれが勢揃い。音楽マニアでもあったというホークスの面目躍如のキャスティングだ。

『ダディ・オー』はジーン・デポール作曲のわりと知られた曲で、ダイナ・ショアをはじめ多数の歌手が歌っている。メイヨの吹き替えをやっているのはジェリ・サリヴァンという歌手で、この人は『ラムとコカコーラ』の作曲者でもあるらしい。伴奏楽団がオリジナル作のビッグ・バンドからピアノ・トリオ(キング・コール・トリオと同じく、ピアノ+ギター+ベースの編成。Page Cavanaugh trio)になったのも音楽界の趨勢を反映していて感慨深いものがある。

Posted by

thornhill

/

13:35

0

coments

![]()

Tags: 1940s, A: Virginia Mayo, B: Hollywood Beauties, C: Gene DePaul, D: Howard Hawks, F: A Song Is Born, MG: Jazz, N: USA, S: Jeri Sullavan

2007-08-28

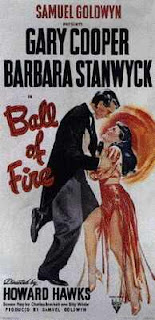

Barbara Stanwyck 1941

「教授と美女」Ball of Fire (1941米ハワード・ホークス)より

『ドラム・ブギ』 Drum Boogie (5:16) 『監督ハワード・ホークス「映画」を語る』(1989青土社刊)の中でホークスが『白雪姫と七人の小人』をもとにプロットを組み立てた旨の発言をしていたと記憶する。しかしながらバーバラ・スタンウィックはゲーリー・クーパーを誘惑する白雪姫である。ナイトクラブで歌われる『ドラム・ブギ』は伴奏するジーン・クルーパ楽団の当たり曲。伴奏と書いたが、この当時の音楽シーンの主役はビッグ・バンドで、歌手はあくまで楽団専属の被雇用者の立場であった。ちなみにスタンウィックの歌は、ベニー・グッドマンのカーネギー・コンサートなどで知られるマーサ・ティルトンの吹き替え。

『監督ハワード・ホークス「映画」を語る』(1989青土社刊)の中でホークスが『白雪姫と七人の小人』をもとにプロットを組み立てた旨の発言をしていたと記憶する。しかしながらバーバラ・スタンウィックはゲーリー・クーパーを誘惑する白雪姫である。ナイトクラブで歌われる『ドラム・ブギ』は伴奏するジーン・クルーパ楽団の当たり曲。伴奏と書いたが、この当時の音楽シーンの主役はビッグ・バンドで、歌手はあくまで楽団専属の被雇用者の立場であった。ちなみにスタンウィックの歌は、ベニー・グッドマンのカーネギー・コンサートなどで知られるマーサ・ティルトンの吹き替え。

スタンウィックはビリー・ワイルダーの「深夜の告白」(1944)が有名だが、何といってもプレストン・スタージェスの「レディ・イヴ」(1941)が最高のハマリ役で、ホークスの「赤ちゃん教育」(1938)やレオ・マッケリーの「新婚道中記」(1937)と並ぶスクリューボール・コメディの代表作だと思う。

Posted by

thornhill

/

23:54

0

coments

![]()

Tags: 1940s, A: Barbara Stanwyck, B: Hollywood Beauties, D: Howard Hawks, M: Gene Krupa, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, S: Martha Tilton