‘Columbia Thrills of Music: Boyd Raeburn and His Orchestra’

series2 vol.1; production no. 6952 (1947 米 ハリー・フォスター)より

『セントルイス・ブルース』 St. Louis Blues (2:23)

2008-10-29

Ginnie Powell with Boyd Raeburn Orch. 1947

Posted by

thornhill

/

9:45

0

coments

![]()

Tags: 1940s, C: W.C. Handy, D: Harry Foster, FG: Short Films, M: Boyd Raeburn, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, S: Ginnie Powell, T: St.Louis Blues

2008-10-18

Helen Humes with Dizzy Gillespie Orch. 1946

‘Jivin' in Be-Bop’ (1947 米 レナード・アンダーソン,

スペンサー・ウイリアムス)より “Hey Baba Leba” (2:42)

‘Jivin' in Be-Bop’ (1947 米 レナード・アンダーソン,

スペンサー・ウイリアムス)より “Crazy About A Man” (2:29)

Posted by

thornhill

/

23:30

0

coments

![]()

Tags: 1940s, F: Jivin' in Be-Bop, FG: Show/Revue Movies, M: Dizzy Gillespie, MG: Be-bop, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, S: Helen Humes, X: All-African-American Cast, X: Theater

2008-09-11

方逸華(方逸华) Mona Fong 1957

Posted by

thornhill

/

16:54

0

coments

![]()

Tags: 1950s, B: Chinese Beauties, F: 曼波女郎, FG: Musical Films, MG: Big Band, MG: Mandopop, N: Hong Kong, S: 方逸華 Mona Fong, X: Saloon

2008-04-02

Elvis Costello 2004

Posted by

thornhill

/

16:49

0

coments

![]()

Tags: 2000s, C: Cole Porter, MG: Big Band, MG: US Pop, N: UK, N: USA, S: Elvis Costello

2008-03-12

Helen Forrest, Tony Pastor and Artie Shaw 1939

‘Artie Shaw and His Orchestra’ (1939 米 ロイ・マック)

曲目: “Nightmare,” “Begin the Beguine,” “Let's Stop the Clock,”

“Non-Stop Flight,” “Pross Tchai” (9:58)

Posted by

thornhill

/

16:34

1 coments

![]()

Tags: 1930s, C: Cole Porter, D: Roy Mack, FG: Short Films, FG: Vitaphone Films, M: Artie Shaw, M: Tony Pastor, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, S: Helen Forrest

2008-02-28

Louis Armstrong 1932

‘A Rhapsody in Black and Blue’ (1932 米 オーブリー・スコット)

曲目: “(I'll Be Glad When You're Dead) You Rascal You,” “Shine,”

“Chinatown, My Chinatown” (10:03)

‘I'll Be Glad When You're Dead You Rascal You’

(1932 米 デイヴフライシャー)(7:09)

Posted by

thornhill

/

11:36

0

coments

![]()

Tags: 1930s, D: Dave Fleischer, FG: Animation, FG: Short Films, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, P: Max Fleischer, S: Louis Armstrong, T: You Rascal You, X: All-African-American Cast

2008-02-25

Fred Astaire and Ginger Rogers 1937 02

「踊らん哉」 Shall We Dance (1937 米 マーク・サンドリッチ)より

“Let's Call The Whole Thing Off” (6:02)

「踊らん哉」 Shall We Dance (1937 米 マーク・サンドリッチ)より

“They Can't Take That Away From Me” (2:14)

「踊らん哉」 Shall We Dance (1937 米 マーク・サンドリッチ)より

“Shall We Dance” (3:50)

Posted by

thornhill

/

0:14

0

coments

![]()

Tags: 1930s, A: Fred Astaire, A: Ginger Rogers, C: George Gershwin, D: Mark Sandrich, FG: Musical Films, MG: Big Band, MG: US Pop, N: USA

2008-02-24

Fred Astaire and Ginger Rogers 1937 01

「踊らん哉」 Shall We Dance (1937 米 マーク・サンドリッチ)より

“Slap That Bass” (3:50)

「踊らん哉」 Shall We Dance (1937 米 マーク・サンドリッチ)より

“(I've Got) Beginner's Luck” (1:37)

「踊らん哉」 Shall We Dance (1937 米 マーク・サンドリッチ)より

“They All Laughed” (6:29)

Posted by

thornhill

/

23:22

0

coments

![]()

Tags: 1930s, A: Fred Astaire, A: Ginger Rogers, C: George Gershwin, D: Mark Sandrich, FG: Musical Films, MG: Big Band, MG: US Pop, N: USA

Don Redman and His Orchestra 1933~1934

‘I Heard’ (1933 米 デイヴ・フライシャー)

曲目: “I Know A Girl Named Betty Boop,” “How'm I Doin'?,”

“I Heard” (7:21)

‘Don Redman & His Orchestra’ (1934 米 ジョセフ・ヘナベリー)より

“Nagasaki,” “Why Should I Be Tall?” (4:06)

Posted by

thornhill

/

14:38

0

coments

![]()

Tags: 1930s, D: Dave Fleischer, FG: Animation, FG: Short Films, FG: Vitaphone Films, MG: Big Band, MG: Jazz, MG: US Black Entertainers, N: USA, P: Max Fleischer

2008-02-22

Billie Holiday with Duke Ellington 1935

Posted by

thornhill

/

23:51

0

coments

![]()

Tags: 1930s, C: Duke Ellington, FG: Short Films, M: Duke Ellington Orchestra, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, S: Billie Holiday

2007-08-28

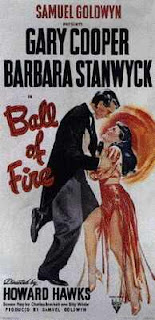

Barbara Stanwyck 1941

「教授と美女」Ball of Fire (1941米ハワード・ホークス)より

『ドラム・ブギ』 Drum Boogie (5:16) 『監督ハワード・ホークス「映画」を語る』(1989青土社刊)の中でホークスが『白雪姫と七人の小人』をもとにプロットを組み立てた旨の発言をしていたと記憶する。しかしながらバーバラ・スタンウィックはゲーリー・クーパーを誘惑する白雪姫である。ナイトクラブで歌われる『ドラム・ブギ』は伴奏するジーン・クルーパ楽団の当たり曲。伴奏と書いたが、この当時の音楽シーンの主役はビッグ・バンドで、歌手はあくまで楽団専属の被雇用者の立場であった。ちなみにスタンウィックの歌は、ベニー・グッドマンのカーネギー・コンサートなどで知られるマーサ・ティルトンの吹き替え。

『監督ハワード・ホークス「映画」を語る』(1989青土社刊)の中でホークスが『白雪姫と七人の小人』をもとにプロットを組み立てた旨の発言をしていたと記憶する。しかしながらバーバラ・スタンウィックはゲーリー・クーパーを誘惑する白雪姫である。ナイトクラブで歌われる『ドラム・ブギ』は伴奏するジーン・クルーパ楽団の当たり曲。伴奏と書いたが、この当時の音楽シーンの主役はビッグ・バンドで、歌手はあくまで楽団専属の被雇用者の立場であった。ちなみにスタンウィックの歌は、ベニー・グッドマンのカーネギー・コンサートなどで知られるマーサ・ティルトンの吹き替え。

スタンウィックはビリー・ワイルダーの「深夜の告白」(1944)が有名だが、何といってもプレストン・スタージェスの「レディ・イヴ」(1941)が最高のハマリ役で、ホークスの「赤ちゃん教育」(1938)やレオ・マッケリーの「新婚道中記」(1937)と並ぶスクリューボール・コメディの代表作だと思う。

Posted by

thornhill

/

23:54

0

coments

![]()

Tags: 1940s, A: Barbara Stanwyck, B: Hollywood Beauties, D: Howard Hawks, M: Gene Krupa, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, S: Martha Tilton

2007-08-21

Louis Prima 1944

Short film‘The Band Parade’(1944?米)

“That Old Black Magic,” “Harmonica Quintette,” “Porgy,”

“Get On Board Little Chillen,” “Sing Sing Sing” (total=8:20)

「ポーギー」を歌う女性歌手は40年代後半からコンビを組むキーリー・スミスではなく、リリー・アン・キャロルという人のようです。それから2曲目のハーモニカ・クインテットは明らかにルイ・プリマ・オーケストラとは無関係でゲスト出演だと思うのですが、誰だか分かりません。これもご存知の方がいらしたら教えて下さい。

最後の『シング・シング・シング』はベニー・グッドマンで知られた曲だが、プリマ作で一番有名な曲かもしれない。このフィルムには登場しないが、プリマのレパートリーでほかに有名なのはデヴィッド・リー・ロスがカヴァーして大ヒットした「ジャスト・ア・ジゴロ」だろう。この曲はプリマ作ではなくて、正確には「ジャスト・ア・ジゴロ~アイ・エイント・ガット・ノーバディ」のメドレーなのだが、まるで最初からこういう曲だったようなナチュラルで粋なメドレーである。とにかくルイ・プリマは粋な才人だと思います。

Posted by

thornhill

/

17:12

0

coments

![]()

Tags: 1940s, FG: Short Films, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, S: Louis Prima, T: I Ain't Got Nobody

2007-08-14

Cab Calloway & Nicholas Bros. 1943

「ストーミー・ウェザー」Stormy Weather(1943米アンドリュー・

ストーン)より『ジャンピン・ジャイヴ』Jumpin' Jive (4:47) 「ストーミー・ウェザー」のハイライト・シーン。キャブの狂乱振りもよいけれど、主役はやはりニコラス兄弟。相撲取りの股割りを思わせる開脚にアクロバティックな動き。圧巻です。1980年ごろ原宿の某店ではじめて観たとき、すぐ近くの席に阿佐田哲也こと色川武大氏も来ていたのだが畏れ多くて話しかけることもできなかった。氏との唯一の接近遭遇であった。

「ストーミー・ウェザー」のハイライト・シーン。キャブの狂乱振りもよいけれど、主役はやはりニコラス兄弟。相撲取りの股割りを思わせる開脚にアクロバティックな動き。圧巻です。1980年ごろ原宿の某店ではじめて観たとき、すぐ近くの席に阿佐田哲也こと色川武大氏も来ていたのだが畏れ多くて話しかけることもできなかった。氏との唯一の接近遭遇であった。

その後ニコラス兄弟の映像に数々接すれども、この映画を超えるものには巡り合っていない。幼い頃の兄弟の映像を観て、越後獅子の世界だなあと感じ入ったこともあったけれども。

「ストーミー・ウェザー」のリナ・ホーン、ミスター・ボージャングルス=ビル・ロビンソン、トランプ・バンド=ジョー・キャロルについては後日改めて。

Posted by

thornhill

/

13:44

0

coments

![]()

Tags: 1940s, A: Nicholas Brothers, F: Stormy Weather, MG: Big Band, MG: Jazz, MG: Jive, MG: US Black Entertainers, N: USA, S: Cab Calloway, X: All-African-American Cast

2007-08-13

Hoagy Carmichael 1939

‘Hoagy Carmichael featuring Jack Teagarden and His Orchestra with Meredith Blake’(1939パラマウント、1巻もの)

曲目: “Two Sleepy People,” “That's Right, I'm Wrong,”

“Washboard Blues,” “Lazybones,” “Rockin' Chair,” “Stardust” (total=10:04) 左のCDジャケットにあるごとくシンガー=ソングライターの草分け的存在。ここで歌われた曲以外でも「ジョージア・オン・マイ・マインド」「スカイラーク」等々名曲・佳曲が多数ある。ロウ・スクールまで卒業したお坊ちゃん育ちながら法律家にならずに音楽の道を選んだわけだが、生涯を通して優雅な芸能活動を続けられたベースには彼の曲が生み出してくれた印税があるのだと思う。

左のCDジャケットにあるごとくシンガー=ソングライターの草分け的存在。ここで歌われた曲以外でも「ジョージア・オン・マイ・マインド」「スカイラーク」等々名曲・佳曲が多数ある。ロウ・スクールまで卒業したお坊ちゃん育ちながら法律家にならずに音楽の道を選んだわけだが、生涯を通して優雅な芸能活動を続けられたベースには彼の曲が生み出してくれた印税があるのだと思う。

この1巻もの映画でも「俺が俺が」とでしゃばるわけでなく悠然とした姿が見られるが、その背景にはもうひとつ見ておくべき事情がある。当時の音楽界での主役は生演奏・レコード・ラジオを通して人々を踊らせる「楽団」であって、「歌手」は楽団の付属物扱いされていたのだ。この事情が逆転するのが、1942年から1943年に渡って起こった「第1回吹き込みストライキ」前後のことである。

Posted by

thornhill

/

16:47

0

coments

![]()

Tags: 1930s, C: Hoagy Carmichael, FG: Short Films, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, S: Hoagy Carmichael

2007-08-12

Dizzy Gillespie 1946

‘Jivin' in Be-Bop’ (1947 米 レナード・アンダーソン,

スペンサー・ウイリアムス)より “Groovy Man” (2:47)

‘Jivin' in Be-Bop’ (1947 米 レナード・アンダーソン,

スペンサー・ウイリアムス)より “Salt Peanuts” (3:55) ミュージシャンシップとエンターテイナー魂の結合というか、あるいは逆に大いなる乖離といったらいいのか、ディジー・ガレスピーもまたパーカーに劣らぬ変人であった。

ミュージシャンシップとエンターテイナー魂の結合というか、あるいは逆に大いなる乖離といったらいいのか、ディジー・ガレスピーもまたパーカーに劣らぬ変人であった。

ジョー・キャロルとの掛け合いヴォーカルなど、この手の試みはシリアスなジャズ・リスナーからの受けが悪かったせいか次第に少なくなっていってしまったのは残念だった。バップもできるエンターテイナーの道もあったのではないかと思われてならない。

ガレスピーのビッグ・バンドへのこだわりは晩年まで変わらなかった。彼の手がけたビッグ・バンド中、1946~1950年のいわゆる「第2期ガレスピー・ビッグ・バンド」は随一のバンドだった。ビッグ・バンド史上最もエキサイティングなバンドのひとつだと思う。メンバーもレイ・ブラウン、ケニー・クラーク、ミルト・ジャクソン、ジョン・ルイス等々豪華キャスト。この映画の少しあとでチャノ・ポソが加入してアフロ・キューバン・ジャズを繰り広げることになるのだが、それはまた別のお話。

…………………………………………………………………………………

2007,9/18 “Salt Peanuts” を追加しました。

Posted by

thornhill

/

15:31

0

coments

![]()

Tags: 1940s, F: Jivin' in Be-Bop, FG: Show/Revue Movies, M: Dizzy Gillespie, MG: Be-bop, MG: Big Band, MG: Jazz, N: USA, X: All-African-American Cast, X: Theater